-

- 刘凤岐

- 骨科 主任医师 首都医科大学附属北京友谊医院

概述:

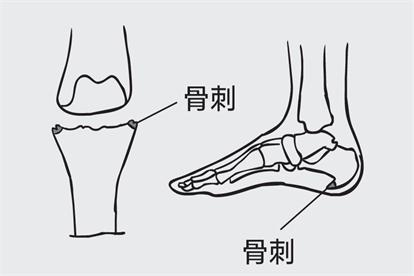

骨刺又称骨质增生,是在正常骨骼边缘形成的骨性生长物,其发病机制可能与病理因素、生物力学因素等有关。

患者常出现局部包块、疼痛、活动受限等临床症状,经过正规治疗,相应的临床症状可以得到缓解,也可用红外线等治疗,达到减轻患者症状的目的。

症状:

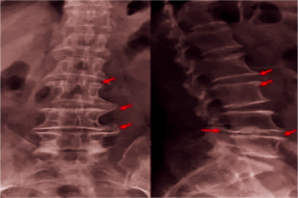

1、颈椎、腰椎的骨刺可使椎间孔变小变窄,压迫颈神经根或椎动脉,引起颈部疼痛和上肢放射性疼痛。

2、颈椎前缘骨刺可刺激咽后壁,引起异物感和咽喉不适。

3、腰椎骨刺可引起椎管狭窄,压迫马尾或硬膜囊,产生下肢坐骨神经痛、间歇性跛行等。

4、上下关节突的骨刺可引起侧隐窝的狭窄,压迫其中的神经根,产生相应的症状和体征。

5、骨刺是关节绞索、突然运动障碍和剧烈疼痛的原因。

病因:

1、病理因素:各种原因引起的软骨损伤和软骨下骨硬化(主要在负重区),导致骨边缘骨刺增生,干骺端血流量增加,出现各种类型的滑膜炎。比如腰椎随着时间的推移,椎间盘纤维环中的成纤维细胞不断增殖,逐渐变成软骨细胞。增殖产生的部分软骨细胞到达并穿越椎间盘边缘,导致腰椎间盘边缘软骨内骨化,最终成为增生骨和骨刺。因此,几乎所有老年人都有腰椎骨刺,重体力劳动者和运动员患腰椎骨刺的概率更高、更早。

2、组织学因素:早期软骨表面因各种原因破碎开裂,导致软骨细胞增生,软骨细胞修复,边缘骨和骨刺增生;后期软骨组织完全破坏,表现为软骨消失变硬,软骨下骨坏死。

3、其他因素:骨质疏松、骨和软骨的生化改变、营养不良、钙流失过多、钙补充不足、机体对钙的转化和吸收不良等都可以加重骨刺的发生。

诊断:

医生会先询问病人的病史,了解病人的症状何时出现,病情的变化。并了解病人以前是否有外伤的经历。结合患者的临床表现和辅助检查结果,然后确诊。

治疗:

1、用药:如有疼痛,可服用非甾体类抗炎镇痛药物,如双氯芬酸、布洛芬等。

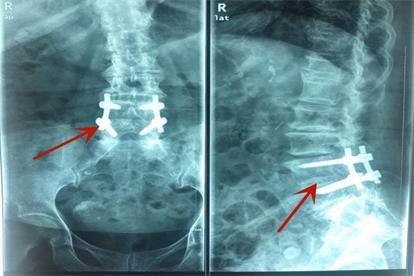

2、手术治疗:压迫脊髓、神经等组织或影响关节活动的骨刺,可通过手术取出,改善患者的临床症状。

3、理疗:超短波电疗是高频电疗的一种。由于其治疗频率高于短波电疗,故称超短波电疗。超短波电疗也是治疗骨刺的常用方法。其基本原理是利用电磁感应,使人体局部组织产生热量,从而达到缓解疼痛、治疗疾病的目的。

4、其他:也可用红外线、紫外线等治疗。达到减轻患者症状的目的。医生会根据病人的情况选择合适的治疗方法。

护理:

1、术后卧床休息,遵医嘱采取正确姿势,抬高患肢,以利静脉回流和消肿。

2、观察手术伤口出血、渗出情况及患者生命体征,发现异常及时通知医生。

3、保持手术伤口清洁干燥,避免伤口感染。